【小さな会社でも成果が出る】ホームページ集客の基本

ホームページは、24時間365日稼働する営業担当者として、企業にとって重要な経営資産となります。

ただし、単に公開するだけでは十分な成果は期待できません。

本記事では、小規模・中規模企業が限られた予算の中で確実に売上向上を実現するための、ホームページ集客の重要ポイントを実務的な観点から解説いたします。

ご一読いただくことで、貴社が今後取り組むべき具体的な施策が明確になります。

弊社は戦略的なサイト設計と、それを支える集客導線の構築が得意です。Web集客に課題をお持ちの方は、まずは無料相談をご利用ください。

集客は規模が大きくなるほど、費用対効果が悪化する

市場が広がるにつれて、メッセージはどうしても抽象的になり、顧客一人ひとりへの響き方が弱まっていきます。

その結果として、広告単価や顧客獲得単価(CPA)は上昇傾向にあります。

一方で、小規模な企業はニッチな市場に特化できるため、訴求内容を尖らせやすく、希少性も高まります。

だからこそ、限られた予算でも高い反応を得やすいという強みがあります。

Webからのリード獲得だけが「集客」ではない

テレアポやダイレクトメール(DM)などで接点を持った見込み顧客は、多くの場合、商談の前後に貴社のウェブサイトを確認します。

そのタイミングで、「信頼できる理由」と「依頼するメリット」が整理されていれば、成約率は大きく向上します。

つまり、ホームページは集客のための装置であると同時に、成約を後押しする“ブースター”としても機能するのです。

Webからの新規問い合わせだけに注目するのではなく、既存チャネルとの連動によって成果を最大化する視点が重要です。

ホームページで集客できない3つの理由と、成功のコツ

1. ターゲットが曖昧で、USPが伝わらない

ターゲット設定が甘いままだと、発信するメッセージは誰にも響かない一般論になってしまいます。

業種、サービスの範囲、技術、対応エリアなどを組み合わせて、USPを明確にしましょう。

「誰に、何を、なぜ届けるのか」が定まることで、訴求力のあるコンテンツが生まれ、集客効果も大きく変わります。

USPとは?

Unique Selling Proposition の略で「競合にはない独自の価値提案」を指します。価格競争から抜け出す最短ルートです。

2. 情報が古く、継続的な運用がされていない

更新されていないウェブサイトは、「動きのない会社」と見なされる可能性があります。さらに、検索エンジンからの評価も下がってしまうため、集客にも悪影響を及ぼします。

そうした事態を避けるには、「お知らせ」「導入実績」「ブログ」など、定期的に発信できる枠をあらかじめ決めておき、毎月・毎週・毎日といったペースで更新を習慣化することが重要です。

3. コンテンツ量が不足している

一定の情報量がなければ、どれほど内容の質が高くても、ユーザー体験もSEO評価も向上しません。

ユーザーにとって有益で、検索エンジンにも評価されるサイトを目指すには、「質」と「量」の両方が欠かせないのです。

具体的には、サービス紹介、会社概要、実績といった基本情報に加え、一覧ページが2〜3ページ分スクロールできる程度のコラム記事を用意するのが理想です。

そうすることで、訪問者にも検索エンジンにも「中身のあるサイト」という印象を与えることができます。

ホームページ集客方法のタイプと選び方

ホームページを活用した集客は、大きく分けて3つのルートがあります。

それは「検索エンジン経由」「SNS経由」、そして「その他の施策(外部メディアやアフィリエイトなど)」です。

まずはこの全体像を把握したうえで、自社のリソースやターゲット層に合わせて、適切に組み合わせていくことが重要です。

検索エンジンからの集客:SEO、MEO、リスティング広告

SEO:受注率を高める“濃い情報発信”、ただし新規獲得には時間がかかる

一見すると「記事を書くだけで集客できそう」に思われがちですが、実際のSEOは、高度な戦略設計と継続的な運用が求められる、難易度の高い施策です。

検索上位に入るためには、キーワード設計からコンテンツの質・構成、構造化まで、専門的な知見とPDCA(計画・実行・検証・改善)が欠かせません。

とくに新規獲得を目的とする場合、月額数十万円単位の費用をかけて外部業者に依頼するケースも多く、一定の予算と時間が必要になります。

とはいえ、新規顧客は他の営業チャネルで確保できれば、自社が発信する“濃いコンテンツ”が信頼の裏付けとなり、成約率の向上に大きく貢献するのがSEOの強みです。

MEO:地域密着型ビジネスに特化した集客施策

MEO(Map Engine Optimization)は、「地域名+サービス名」で検索された際にGoogleマップ上で上位表示されることを目指す施策で、主に店舗型ビジネスに特化しています。

初期費用を抑えながらも、実店舗への集客効果が高いのが特長です。

実際、マップ検索を行ったユーザーの半数以上が当日中に店舗を訪れるというデータもあり、地域密着型の集客においては、欠かせない手法のひとつといえます。

リスティング広告は短期成果が狙える

検索結果の広告枠に、自社が狙う検索キーワードを入力したユーザーに対して、見せたいページをピンポイントで届けられるのが最大の強みです。

クリックされるごとに課金される仕組みのため、無駄な費用が発生しにくく、月10万円前後から始められるケースも多く見られます。

短期的に集客したいタイミングはもちろん、ある程度ホームページやサービスの基盤が整ってきた段階で、

「市場からどう評価されるか」「どの訴求が響くか」を検証するテスト施策としても効果的です。

SNSからの集客:YouTube、Instagram、TikTok、X、LINE広告

これらのSNSは、基本的に「広告配信」と「オーガニック運用(非広告での発信)」の両面から活用できるのが特長です。

ただし、LINEに関しては、新規顧客の獲得という目的に限れば「広告による配信」が中心となるため、その点は明確にしておく必要があります。

ここでは、それぞれのSNSごとの特徴や活用のポイントを見ていきましょう。

YouTubeは最もコストが掛かるが、顧客との距離が縮まる

撮影や編集に一定のコストと手間はかかりますが、動画を通じて信頼を築きやすく、特に高額な商材においては成約率の高さが魅力です。

また、制作した動画をShortsとして切り出すことで、InstagramやTikTokなど他のSNSにも展開しやすく、二次活用の幅も広がります。

Instagramは「ビジュアル訴求力」が武器

ファッション、美容、不動産など、“見て判断したい”商材と非常に相性がよく、とくにBtoC分野で多く活用されています。

一方で、BtoBにおいても「リターゲティング広告」を組み合わせることで、効率的な成果につなげることが可能です。

リターゲティング広告とは?

一度サイトを訪れたユーザーを追跡し、別のタイミングで再び広告を表示する仕組みです。

検討中のユーザーに再アプローチできるため、CV(問い合わせ・購入)率の向上に非常に効果的です。

TikTokは拡散力と若年層リーチが魅力

TikTokは独自のアルゴリズムにより、フォロワーがゼロの状態でも一定の再生数が期待できる仕組みが整っています。

そのため、コンテンツの質が高ければ自然に拡散も生まれやすいです。

ユーザー層は10〜20代が中心で、若年層をターゲットとする商品・サービスとは非常に相性が良いと言えます。

一方で、主要顧客が50代以上の場合は、競合状況や利用実態を見極めながら慎重に活用を検討する必要があります。

最近では、TikTokを採用活動に活用する企業も増えており、企業の雰囲気や職場のリアルを伝える手段としても効果的です。

XはBtoBと好相性、気軽に始められる

Xはテキスト主体のSNSで、投稿を通じて“人となり”や価値観を自然に伝えられるのが特長です。

そのため、商談前の信頼形成や関係構築において、BtoB領域との相性が非常に良いと言えます。

また、短文中心で発信のハードルが低く、経営者自身が自ら運用するケースも多く見られます。

ただし、新規顧客の獲得という観点では、オーガニック投稿のみでは拡散力に限界があるため、広告運用との併用が前提となるケースも少なくありません。

LINE広告は“友だち”セグメント配信が強み

国内最大級のユーザー数を持つLINEは、公式アカウントの“友だち”に対してセグメント配信が行える、唯一の広告媒体です。

たとえば、エステ、美容室、マッサージ、ホワイトニングといった分野では、「すでに競合の公式LINEとつながっているユーザー」に向けてピンポイントに広告を届けることが可能です。

この仕組みにより、後発の事業者や小規模な店舗でも、高精度なターゲティングで効率的に勝負できる土壌があります。

自社にあったホームページ集客方法の選び方

まずは、確保できる人員や予算の状況を正確に把握することが出発点です。

無理のない範囲で取り組める施策を見極めたうえで、商品やサービスのターゲットが普段どのような媒体に触れているかを想像しながら、適切なチャネルを選んでいきます。

次に、今回の集客活動の主目的が何なのかを明確にします。

- 新規リードの獲得を目的とするのか、

- あるいは既存の見込み顧客に対して受注率を高めたいのか、

目的を明確にすることで、注力すべき集客手法が自ずと絞り込まれていきます。

最後に、目指すリード件数や獲得までの期間(リードタイム)を想定しながら戦略を組み立てます。

短期間で結果を出したい場合は広告の活用が効果的ですし、まずは受注率の向上を狙うなら、SEOやSNSを中心とした中長期的な施策が適しています。

こうしたステップを踏むことで、無駄のない集客戦略を構築することができます。

弊社ではWeb集客に関する無料相談を承っております。ご状況やご予算感を伺ったうえで、現実的に取り組みやすい施策や方向性を一緒に整理することが可能です。具体的なご提案をご希望の方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

そのほかのホームページ集客の方法:プレスリリース、アフィリエイト、ウェビナー、ポータルサイト、ディスプレイ広告

ホームページ集客では、まず「検索エンジン」「SNS」「リスティング広告」などの主要施策に注力するのが基本です。

しかし、それだけではリーチしきれない層がいたり、主要施策の効果が頭打ちになってきたりしたときには、新たな手法を組み合わせることで打開策が見えてくることもあります。

以下では、そうした補完的な施策として有効な手法をご紹介します。

プレスリリース

新サービスの開始やイベント開催などの情報を、Webメディアや記者クラブに配信する施策です。

メディア露出による信頼性の向上に加え、外部サイトからの被リンク獲得によるSEO効果も期待できます。

アフィリエイト

第三者(アフィリエイター)の媒体で自社サービスを紹介してもらい、成果(購入・申し込み)に応じて報酬を支払う仕組みです。

成功報酬型のため、初期費用を抑えつつ集客できるのが大きな魅力です。

ウェビナー

インターネット上でセミナーを開催し、ノウハウ提供や質疑応答を通じて見込み顧客とリアルタイムで接点を持てる手法です。

対面に近いコミュニケーションが可能なため、信頼構築や商談前の関係づくりに効果的です。

ポータルサイト

業界や地域に特化した集客プラットフォームに自社情報を掲載する手法です。

すでに関心の高いユーザーが集まる場での露出となるため、コンバージョン率が高くなる傾向があります。

ディスプレイ広告

Webサイトやアプリ上にバナー広告や動画広告を表示して、視覚的に訴求する手法です。

特に、リマーケティング(サイト訪問履歴のあるユーザーへの再配信)と組み合わせることで、認知獲得から行動喚起までを効率的に行えます。

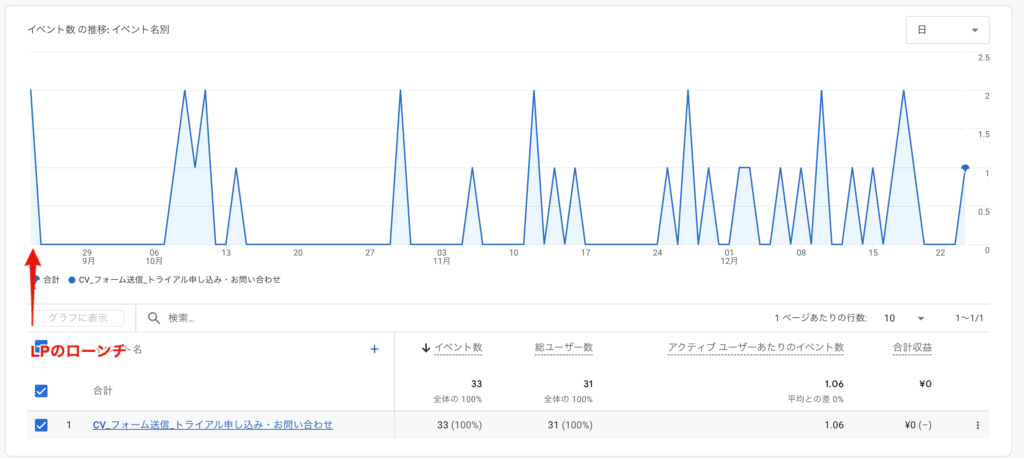

ホームページ集客の成功事例【CV推移グラフ付き】:制作から3ヶ月で30件以上の問い合わせを獲得

プロジェクトの初期段階では、以下のような観点を丁寧にヒアリング・定義しました。

- ターゲットとなる顧客層

- オンライン/オフラインを含めた想定マーケティング施策

- サイトの役割と目的

- 想定される流入経路(自然検索、広告、紹介など)

- 自社の強みや訴求したいポイント

- 抱えている課題感

- 競合サイトの傾向や戦略

これらを踏まえ、LP(ランディングページ)の設計・デザイン・実装までをワンストップで対応しました。

公開後は、リスティング広告とMeta広告(リターゲティング)を組み合わせた広告運用を実施。

その結果、サイト公開から3ヶ月で30件以上の問い合わせを獲得することに成功しました。

2024年7月の公開以降、2025年8月現在まで継続的な改善・運用をご依頼いただいており、長期的な成果につながっています。

業者へホームページ制作を依頼する際の注意点:10社以上と協業してわかったこと

弊社ではこれまでに10社を超える制作会社と協業し、さまざまな案件に携わってきました。

その中で実感しているのは、対応が非常に丁寧で信頼できる会社もあれば、驚くほど雑で誠意を感じられない会社も存在するという現実です。

もちろん、価格帯が一定の品質に影響を与えることはありますが、「高ければ良い、安ければ悪い」といった単純なものではありません。

こうした経験を踏まえて、Web集客に強いホームページをつくるうえで特に重要だと感じている3つのポイントをご紹介します。

Web集客を見据えたサイト制作ができる業者を選ぶ

単に「見た目が良いサイト」では、十分なアクセスやコンバージョン(問い合わせ・購入)にはつながりません。

もしサイトの目的が売上創出であるなら、以下のような観点を踏まえた提案ができる業者であるかどうかが重要です。

- どのチャネル(検索、広告、SNSなど)から、どれくらいの集客を見込むのか

- 現時点で戦略が明確でない場合、どのような集客方法が自社に適しているのか

- 競合他社は、どのようにして集客を行っているのか

こうした点に積極的に踏み込んで提案してくれる業者でなければ、本質的に「集客につながるサイト」をつくることは難しいといえます。

制作前のヒアリングや提案段階で、集客の視点があるかどうかをしっかりと見極めましょう。

「会社」ではなく、「担当者」との相性を見極める

最終的に良いサイトがつくれるかどうかは、企業の実績や知名度ではなく、実際に対応してくれる“担当者”がどれだけ真摯に向き合ってくれるかに大きく左右されます。

初回打ち合わせの雰囲気や温度感、ヒアリング時の質問の深さ・丁寧さ、やり取りのスピード感などは、制作の質や信頼感を見極めるうえで重要な判断材料です。

会社のブランドだけで安心せず、現場で伴走してくれる担当者の姿勢や相性をしっかり見極めることをおすすめします。

“お金を払って終わり”ではなく、最高のサービスを引き出す意気込みで臨む

専門家にすべてを任せきりにするのではなく、「自分が投資して成果を出すためのサイトである」という意識を常に持つことが大切です。

業者からのヒアリングに対しては、自社の強みや競合状況をあらためて整理し、浅い回答で済ませず、丁寧に情報を提供する姿勢が求められます。

また、制作の各フェーズでは積極的に内容を確認し、納期がある場合には遅れが出ないよう協力する姿勢も重要です。

わからない点があればそのままにせず、早めに質問・相談することで、手戻りやミスの防止にもつながります。

このように、依頼側も主体的に情報提供・フィードバックを行いながら、二人三脚で進める姿勢こそが、プロジェクトの質を高め、成功への近道となります。

弊社では上記の3点を強く意識した体制で、お客様のご状況に合わせた柔軟な対応を徹底しています。

制作会社選びでお悩みの方や、これからWeb集客を本格化させたい方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

「ホームページ 集客」においてよくあるご質問

無料で集客できるサイトはある?

「無料で集客できる、ちゃんとしたホームページ」をつくるのは、現実的にはほぼ不可能です。

Webサイトは、あらゆる集客チャネルの“受け皿”として機能するものであり、設計・デザイン・開発・運用のすべてにおいて高い専門性が求められます。

ポジショントーク抜きに申し上げても、

- 流入経路ごとの設計

- ターゲットに合わせた構成とデザイン

- 集客施策に対応した技術的要件

- 将来的な運用を見据えた保守性・拡張性のある構造設計

こうした要素を適切に組み合わせるには、一定以上の実務経験とノウハウが不可欠です。

たとえ1つの集客施策であっても、“完全無料”で成果を上げるのは簡単ではありません。ましてや、集客の全体設計を担うWebサイト制作となると、無料で成果を出せる仕組みを構築するのは非現実的だと言わざるを得ません。

私たちの実感としても、成果につながるWebサイトの設計・運用を自力でこなせるようになるには、最低でも3年以上の実務経験が必要です。

ホームページの集客効果が出るまでの期間は?

「ホームページ自体に集客力があるかどうか」よりも、どの集客媒体を使ってサイトへ流入を促すかが、効果が出るまでの期間を左右します。

施策ごとに立ち上がりのスピードには差があり、一般的な目安は以下のとおりです。

- SEO(検索エンジン対策):効果が出るまで6ヶ月以上

- 広告(リスティング・SNS広告など):準備期間を含めて1ヶ月程度

- SNS運用(Instagram、Xなど):おおよそ3ヶ月前後

つまり、「どれくらいのスピード感で成果を出したいか」や「どの媒体に強みがあるか」によって、適した戦略も異なります。

目的とリソースに合わせて、最適な集客チャネルを選ぶことが重要です。

集客できるホームページの特徴は?

まず大前提として、適切な流入経路(検索・広告・SNSなど)がしっかり確保されていることが必要です。

そのうえで、以下のような要素が揃っているサイトは、集客力の高いホームページといえます。

- 一定のページ数と、ユーザーの課題に応える質の高いコンテンツが揃っていること

- 自社ならではの強み(USP)が明確に打ち出されていること

- 最新情報が定期的に更新され、信頼感があること

- 適切な場所に、わかりやすく行動を促すCTA(Call To Action)が配置されていること

つまり、集客できるホームページとは「人を集めて終わり」ではなく、「行動につなげる設計までがしっかり組まれているサイト」だと言えます。

ホームページ集客のまとめ

小規模企業だからこそ、ニッチな市場や明確なターゲットに対して、尖った訴求ができるという強みがあります。

その結果、大きな費用をかけなくても、高い費用対効果を実現しやすいのが特長です。

そして何より重要なのは、信頼できる制作パートナーと“二人三脚”で改善と検証を重ねていくこと。

これこそが、継続的な成果を生み出すホームページ集客の本質だと私たちは考えています。

弊社では、戦略的なサイト設計と、それを支える集客導線の構築を得意としています。

Web集客に課題をお感じの方は、ぜひ無料相談をご活用ください。